|

アカメガシワ

アカメガシワ Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. ( トウダイグサ科

アカメガシワ属 )

アカメガシワは本州、四国、九州、南西諸島から朝鮮・中国・台湾に分布する落葉の高木。河原、海岸、伐採跡地などの日当たりの良い場所に生える。雌雄異株である。

先駆植物(パイオニアプランツ)

|

|

アカメガシワの雌花雌雄異株である。 |

|

アカメガシワの雄花 |

|

アカメガシワの雌花

雌雄異株である。 |

|

アカメガシワの雌花の拡大 |

|

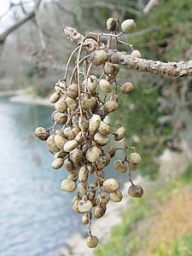

アカメガシワの若い果実 |

|

アカメガシワの果実 |

|

アカメガシワの冬芽 |

|

アカメガシワの黄葉 |

|

樹皮 |

|

ハゼ

「ハニシ、ハジ、ハジノキ、リュウキュウハゼ」

ウルシ科 生薬名(木蝋)

薬用部 根皮 種子

薬効 止血、解毒、木蝋の原料

ハゼはウルシ科の落葉高木で、神谷宗湛(1551〜1635年)が1500年末期にハゼの実を中国南部あたりから輸入し、肥前の唐津地に於いて栽培し、その後筑前にも広げた。江戸時代に入るとウルシロウもハゼロウの生産量も多くなり、蝋燭の需要も増加した。木蝋は、粘り気のあるち密な組織をもっているので、蝋燭を造っても斑点や亀裂が生じない。

|

|

ハゼの新芽

かぶれるので注意 |

|

ハゼの幹

【薬効と用い方、止血、はれものの解毒】

乾燥した根皮20〜30gをコップ2杯の水に半量になるまで煎じて、この煎液で患部を洗うとよい。秋には採

取した果実は採蝋所(専門工場)で圧搾法、抽出法、水圧法などによって採蝋して木蝋をつくる。日本産の木蝋は世界的に高く評価され軟膏の基礎剤として重要で現在広く利用されている。 |

|

ハゼの成熟した雌花

5〜6月に円錐状の黄緑色集団小花を咲かせる

雄雌異株

雌株にはロウを取る灰白色の集団小果が実る

かぶれるので注意

|

|

ハゼの成熟した雌花 |

|

ハゼの紅葉

俳句 の世界では秋に美しく 紅葉 するハゼノキを 櫨紅葉

(はぜもみじ)とよび秋の 季語 としている。 櫨の実

も秋の季語である

|

|

ハゼの実

ハゼはウルシ科の落葉高木で、神谷宗湛(1551〜1635年)が1500年末期にハゼの実を中国南部あたりから輸入し、肥前の唐津地に於いて栽培し、その後筑前にも広げた。江戸時代に入るとウルシロウもハゼロウの生産量も多くなり、蝋燭の需要も増加した。木蝋は、粘り気のあるち密な組織をもっているので、蝋燭を造っても斑点や亀裂が生じない。

|

|

[木蝋の使途]

主として蝋燭だが、晒(さらし)蝋は、鬢づけ、ポマードなどの化粧品、軟膏、磨き剤などに使われています。

|

|

果実の拡大 |

|

イヌビワ

いぬびわ (犬枇杷) Ficus erecta

【くわ科いちじく属】 分布地は本州中部以南

花というより実の形で梅雨以降に結実 雌雄異株

夏から秋にかけて雌の木の黒く熟した実は甘くおいしい。実の大きさは2〜3センチ大

まっ黒く熟したもの以外は食べないこと。つややかにまっ黒く熟したものは雌の木で子蜂はいませんので食べられます。

|

|

名前はいぬびわだが犬無花果か?

海ぞいの山には雄の木ばかりの犬枇杷の林があり、食べるとがっかりさせられる。雄の木の実はまずく食べられない。イヌビワのオスの木の実にはイヌビワコバチという何千もの長い間共生しているハチの幼虫や成虫【つまり虫】がいます。

暖かい海岸に近い日当たりの良い山に生える。鳥なども良く食べる |

|

イヌビワの幹

落葉低木で下枝が多数株立ちする 樹高3Mまで |

|

イヌビワの黄葉 |

|

イヌシデ

イヌシデ 学名 Carpinus tschonoskii Maxim. 別名 ソロシデ、ソロ、ソネ 犬四手 分類 カバノキ科

クマシデ属 (落葉高木) |

|

イヌシデの雄花 |

|

イヌシデの雌花 |

|

イヌシデの若い果実 |

|

イヌシデの若い果実

拡大 |

|

イヌシデの幹

左から若木、成木、老木

山野に普通に生える。樹高は20mほどになる。

樹皮は灰白色でほぼ平滑、縦に模様ができる。老木になると、浅い裂け目ができる。

シデの中では、樹皮の縞模様が鮮明で、見分けやすい。 |

|

カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides ( ミカン科 サンショウ属 )

カラスザンショウは本州・四国・九州・琉球、朝鮮南部・中国・フィリピンなどに生育する落葉樹。高さは6〜8mであるが、15mになることもあるという。

先駆植物(パイオニアプランツ)

特に伐採跡などの裸地にいち早く伸び出して葉を広げる先駆植物である。 |

|

葉(若枝にとげが目立つ) |

|

花 |

|

花盛り

|

|

花拡大 |

|

花拡大

|

|

果実 |

|

果実

|

|

果実

|

|

果実(冬にはこのような状態) |

|

果実(殻が割れて黒い種子が出て来ている) |

|

果実拡大 |

|

落葉痕とトゲ |

|

若い木は特にとげが多く鬼に金棒状態 |

|

老木になってくるととげの台座だけが残る。 |

|

コナラ

コナラ (小楢、学名: Quercus serrata )は ブナ目 ブナ科 コナラ属 の落葉広葉樹。別名 ホウソ 。 名前は「小さい葉の楢(なら)」の意味。 |

|

特性 落葉高木。 雑木林の代表的な樹種。

樹高15〜20m。

雑木林は手入れされなくなってから50年にもまります。 コナラやクヌギは大きくなり過ぎ、萌芽更新も難しくなります。

雑木林の再生には、皆伐し苗木を植栽しなければなりません。 |

|

冬芽 |

|

開花前の雌花 |

|

開花前の雄花

|

|

開花した雄花 |

|

新緑

|

|

葉 |

|

若い果実

|

|

果実、殻斗は盃状 |

|

コナラの黄葉 |

|

コナラの黄葉 |

|

コシアブラ

若葉が出だしたコシアブラ

コシアブラ (漉油、学名: Acanthopanax sciadophylloides 、シノニム: Chengiopanax sciadophylloides

)は ウコギ科 ウコギ属 の 落葉高木 。20メートルほどの高木。 |

|

新芽 |

|

若葉と食用に

食用には柔らかい若い芽を用いる。少し香りが強く山菜好きの隠れた一品であったが、最近は一般的になってきた。おひたし、てんぷら、各種和え物など。

|

|

若葉(5小葉) |

|

花 |

|

種 |

|

黄葉 |

|

コシアブラの樹皮

樹皮 白くて大木になると象の足のよう。

木は柔らかいために一刀彫、郷土玩具材として使われます。 |

|

クヌギ

若い実がたくさんなった枝

クヌギ は ブナ科 コナラ属 の 落葉樹 のひとつ。新緑・ 紅葉

がきれい。クヌギの語源は国木(くにき)からという説がある [要出典] 。古名は つるばみ 。漢字では櫟、椚、橡などと表記する。

学名 は Quercus acutissima。

|

|

葉 |

|

葉 |

|

樹液に昆虫がたくさん集まる。 |

|

クヌギ全容

クヌギは成長が早く植林から10年ほどで木材として利用できるようになる。伐採しても切り株から萌芽更新が発生し、再び数年後には樹勢を回復する。持続的な利用が可能な里山の樹木のひとつで、農村に住む人々に利用されてきた。里山は下草刈りや枝打ち、定期的な伐採など人の手が入ることによって維持されていたが、近代化とともに農業や生活様式が変化し放置されることも多くなった。

|

|

若葉の展開と同時に雄花が垂れ下がる。 |

|

若い実 |

|

果実(ドングリ)が豊作 |

|

実が熟するまで2年かかる。

殻斗は椀形で丸く、堅果の半分をおおい、その鱗片は線形に伸びて外側に反り返っている。果実はドングリの一種で、光沢があり、丸く2〜2.5センチの大きさである。コナラはその年の秋にドングリになるが、クヌギは翌年の秋にドングリになる。2〜3年の周期で豊作がある。

|

|

樹皮

材質は硬く、建築材や器具材、車両、船舶に使われるほか、薪や椎茸栽培の榾木(ほだぎ)として用いられる。 |

|

黄葉 |

|

クリ

クリ ( 栗 )は、 ブナ科 クリ属の 木 の総称。 落葉樹 。 種子 を食用にする。北半球の温暖で湿潤な地域に広く分布している。 ... 編集]

概要 ほとんどの 種 は樹高20 - 40m

まだ、青い実がたくさんなった成木

|

|

葉 |

|

満開の雄花 |

|

雄花 |

|

雄花拡大 |

|

若い果実

|

|

黄葉 |

|

果実 |

|

クサギ

クサギ:先駆植物(パイオニアプランツ)

クサギ Clerodendrum trichotomum Thunb. ( クマツヅラ科

クサギ属 )

クサギは北海道から琉球、台湾・中国・朝鮮に分布する落葉性の低木。その名の通り、葉をもむと独特の臭気がする。

遷移に於いては、藪の状態の所に侵入する最初の樹木として先駆植物(パイオニア)の典型である。 |

|

花:香りがよい |

|

花拡大 |

|

赤いガクが開いて青紫の実が美しい |

|

ノグルミ

ノグルミ(野胡桃) 属名 クルミ科ノグルミ属 学名 Platycarya

strobilacea 別名 ノブノキ 名の由来 特性 落葉高木。 樹高5〜10m。 樹皮は黄褐色で縦に浅く裂ける。 葉は奇数羽状複葉で互生。

小葉は11〜15枚。

|

|

雄花 中心に雌花を抱えている。 |

|

雄花拡大 |

|

未熟な果実

オニグルミにような食べられる種子はできない。 |

|

熟した果実 |

|

ウリハダカエデ

ウリハダカエデ (瓜膚楓、学名: Acer rufinerve )とは カエデ科 の 落葉高木 。 [編集] 特徴 本州、四国、九州の山地に自生する。高さは10mほど。雌雄異株で花期は4〜5月頃。

樹皮(成木)※若木の時は緑色している。

この模様の色が、マクワウリの未熟な実の色に似ていることからウリハダカエデの名がある。 |

|

葉 |

|

樹皮は暗い青緑色の模様がある。

|

|

花 |

|

若い実 |

|

紅葉

|

|

ヤマザクラ

ヤマザクラ (山桜、学名: Prunus jamasakura )は バラ科 サクラ属

の落葉高木。日本の野生の桜の代表的な種で、 和歌 にも数多く詠まれている。 サクラ

の仲間では寿命が長く大木になる。ヤマザクラを原種として品種改良された種も多い。

花盛り

|

|

ヤマザクラの開花は春の訪れを告げるものであり、農作業を始めるシグナルの役割りを果たしていた。 |

|

開花と同時に赤茶けた若葉が出る ヤマザクラは同一地域の個体群内でも個体変異が多く、開花時期、花つき、葉と花の開く時期、花の色の濃淡と新芽の色、樹の形など様々な変異がある。

|

|

花と新芽拡大 |

|

花拡大

|

|

未熟な実 |

|

熟した実 |